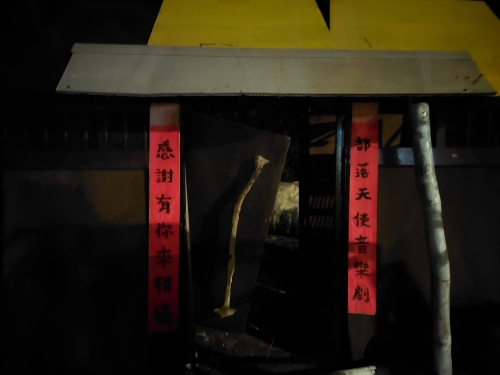

演出團體

關於13灣劇場

赤柯山13灣劇場創立於2004年,創辦人潘素燕,大家都稱她燕子,燕子從都市回到故鄉高寮赤柯山開啟社區營造,舉辦赤柯山音樂會、成

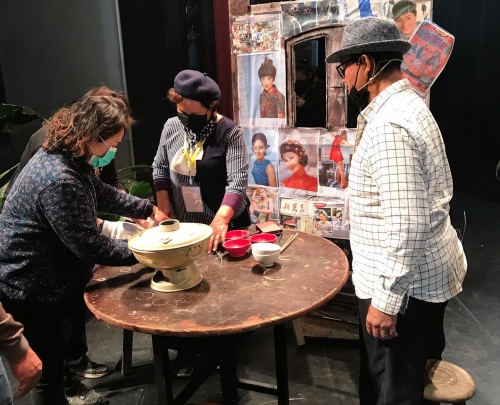

赤柯山13灣劇場創立於2004年,創辦人潘素燕,大家都稱她燕子,燕子從都市回到故鄉高寮赤柯山開啟社區營造,舉辦赤柯山音樂會、成 立13 灣農夫劇場,凝聚赤柯山居民團結。

立13 灣農夫劇場,凝聚赤柯山居民團結。

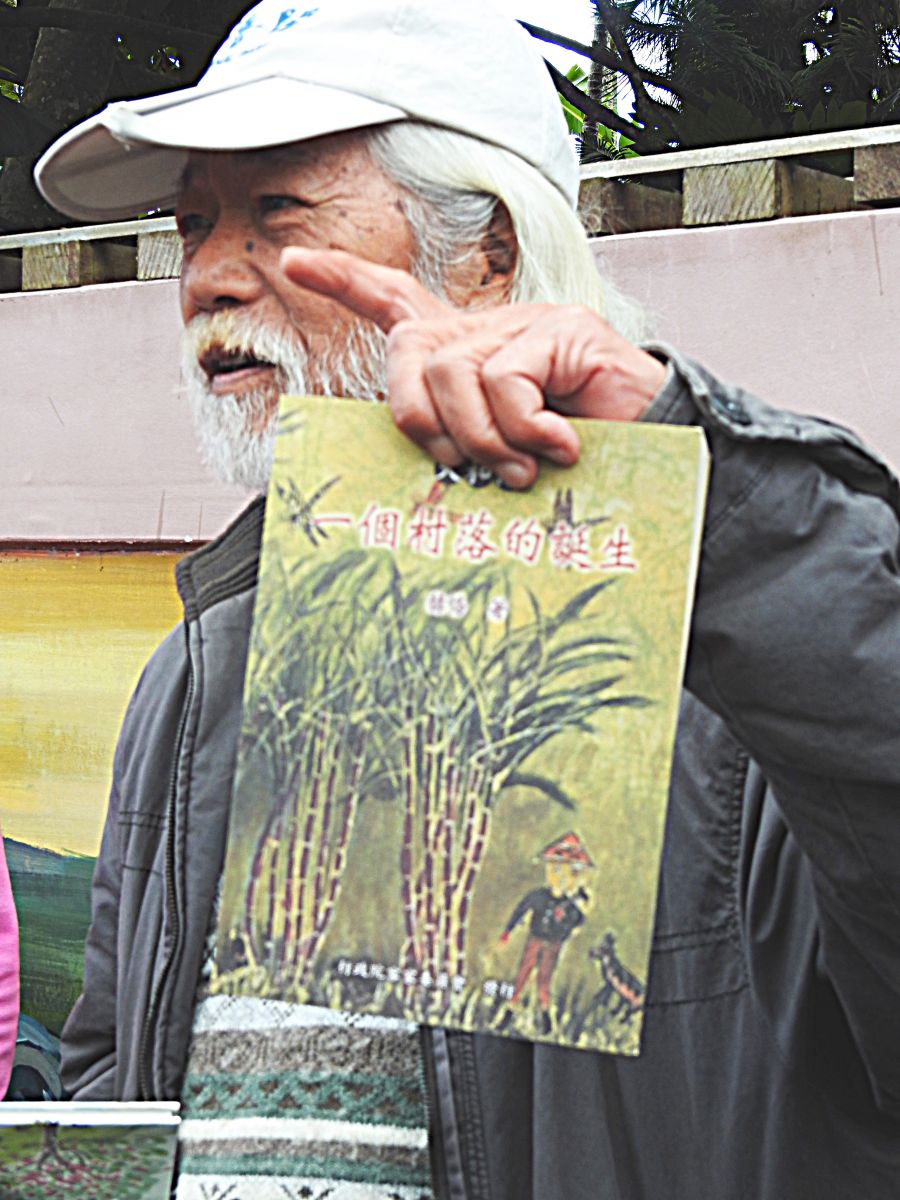

燕子不顧家人反對愛上大她20歲,沒有錢又孤獨的文化人 赫恪,並為他生一個女兒過後在光復鄉大富村過著最快樂的日子,赫恪攥寫一本地方誌「一個村落的誕生」,引薦藝術家駐村,將大富村過去生活繪入村街巷弄,充滿濃濃的回憶。燕子有好廚藝,打響大和蔗工厝品牌,用心料理的甘蔗豬腳,總是讓人念念不忘,2018再次自創「一街村美食拼裝屋」品牌,事業家庭正要起飛時,上帝且帶走燕子在人間50年的歲月(1969-2019),留下許多來不及未完成的夢。

赤科山的由來:

赤柯山是高寮在地人的獵場,當時整片山頭盛產赤柯樹,日據時日本人將堅硬的赤柯樹輸往日本,做成槍托而聲名一時,因此當地被稱為赤柯山。現在,滿山的經濟作物由赤柯樹林變成了金針花田。

玉里是全台最大的鎮,也是最大米倉,一個聚集多重族群的小鎮:客家人、阿美族人、平埔族、嘉義竹崎人、福建漳洲人、外省人,先後來到此地定居下來。而金針花開始大片種植,則是一批從嘉義來的移民最早開發的。

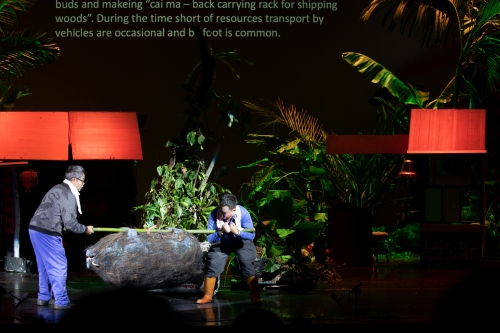

民國48年一場「八七水災」,許多西部農民一夕之間流失了田產房舍,無地耕作營生,於是大批往地廣人稀的後山遷徙。由於東部平原的耕地已為先期移民所據墾,於是只好遷往山麓或丘陵地帶,從事山園墾殖。在那個時候沒有道路,只有繞腸小徑,所有的物資與農產品,全都得靠人力以肩挑方式運送。

民國48年一場「八七水災」,許多西部農民一夕之間流失了田產房舍,無地耕作營生,於是大批往地廣人稀的後山遷徙。由於東部平原的耕地已為先期移民所據墾,於是只好遷往山麓或丘陵地帶,從事山園墾殖。在那個時候沒有道路,只有繞腸小徑,所有的物資與農產品,全都得靠人力以肩挑方式運送。

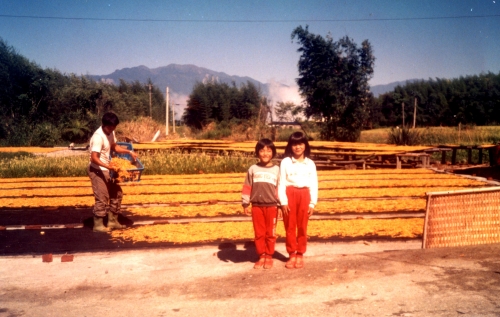

一個山中的小村莊,經過三、四十年蓽路藍縷的開發,當時荒蕪的赤科山已變成了黃涔涔的金針山。每逢七月至九月正值萬花綻放,一片橙黃碧綠。日頭初昇霎時,村人們不分種族、老少,全都忙著採收俗稱『一日花』的金針,也因為赤科山使得族群更緊密地結合一起了。

另外,當地有一個很特殊的奇觀,在黑丫丫的屋頂上為何會有數以萬計的金針做日光浴呢?據赤科農場主人陳錦竹先生說,赤科山的屋頂早年以油氈布鋪成,每年到了花季都會重新滾上一層新柏油再鋪上一層油氈布以防水,一年一層,因為當時電力還沒到達山上,所以沒有乾燥機具來烘乾,而那黑漆漆的屋頂正好是吸收陽光熱能的最佳媒材,也是很科學的想法,就像太陽能一樣,當陽光高照的盛夏,金針高置於黑色的屋頂上,很快地便能達到曝晒乾燥的效果,其次夏天很熱、金針曬在屋頂上比較涼爽,也形成一個很有情趣的景觀。為何會叫做一日花呢?

中國古代叫做萱草,唐、宋甚多以萱草代表母親的溫馨詩篇;由於花型美觀,在歐美有「一日美人」的雅稱。而一日花的名稱由來,與當地人的生活息息相關。採收金針,必須青白淡黃的花苞成熟、色澤金黃橙紅後才能採收。成熟的花包為期只有一天,到了隔天的清晨,成熟的花苞就綻放了。

開花的不能製成一般食用的金針,也就失去了經濟價值,所以一天之內就必須採收完畢,有時還要持媒油燈採收到快開花苞才下工,至於來不及採收的就開花了,才有機會一飽大家的眼福,看到花海的樣子,可是在農民的心裡可是傷心難過的。所以,金針對於赤科山的居民來說,並不是基於觀賞的理由才栽種的,每一朵金針都是這窮鄉僻壤中最好的經濟來源。

無論是高枕於屋頂上的或低躺於屋前廣場「做日光浴」的赤科山金針,都是徹頭徹尾的渾然天成,生長於赤科山長年露水滋潤、無污染的山田間,以最自然的陽光曝晒乾燥而 成的,吃起來的口感比起大陸走私進口的、泡過甘油防腐的貨色不知香甜多少,色澤也來得黃豔許多;想想,人在太陽下曬久了也會曬紅了,如果要像赤科山的金針成金黃色,那就要多曬點了,做過日光浴的,可不是浸泡過藥水的效果所能比擬的。這些金針,不但是赤科山經濟繁榮的動力,更是村人午後涼亭下,一杯烏龍茶共同兒時記憶中的重要話題。那天你買到赤科山出產的金針,請記得,這些金針是在赤科山上的陽光下成長、採收及曝曬的,更重要的是這些金針有關於一段移民奮鬥開發的故事、一段台灣成長的歷史。

成的,吃起來的口感比起大陸走私進口的、泡過甘油防腐的貨色不知香甜多少,色澤也來得黃豔許多;想想,人在太陽下曬久了也會曬紅了,如果要像赤科山的金針成金黃色,那就要多曬點了,做過日光浴的,可不是浸泡過藥水的效果所能比擬的。這些金針,不但是赤科山經濟繁榮的動力,更是村人午後涼亭下,一杯烏龍茶共同兒時記憶中的重要話題。那天你買到赤科山出產的金針,請記得,這些金針是在赤科山上的陽光下成長、採收及曝曬的,更重要的是這些金針有關於一段移民奮鬥開發的故事、一段台灣成長的歷史。

<節錄自赤柯農場http://www.lilyfarm.idv.tw/page1/page1.htm>

關於與『科』與『柯』

1. 1959年八七水災後,西部移民陸續遷居東部,1963年移民人潮大最高峰,在山區開墾生活困苦,居民用筆筒樹、茅草蓋屋,種植雜糧及養豬維生,當時先行開墾的耆老以『赤科山』來為自己居住的地方命名。

2. 2003年學者建議農業局,若以山上盛產赤柯樹為名,應以學術名稱『赤柯木』的『柯』字來稱呼『赤柯山』,2003年金針花季活動中公開正名為『赤柯山』。

3. 仍有居民反應『赤科山』才能代表山上的獨特性,『禾』代表穀物,『斗』代表豐收,現行縣府及鎮公所等官方資料乃以『赤科山』名之。

赤科山永續發展協會的燕子(潘素燕)曾說:名字對我們居住在林班地的人,似乎不是那麼重要,最重要的事,還是我們要能夠安定地居住在山上,才是我們最關心的議題。這幾年林班地解編,觀光發展日盛,花季人潮有凌駕六十石山之勢,除了原有的金針產業、花季觀光發展,1985年後部分園區改種茶葉,發展多元產業,也在近年逐見成效。

照片