演出團體

達瑪巒文化藝術團

成立緣起

筆者於1987~1988年,獲邀參加遠赴歐洲義大利、西班牙及法國等當地城市演出,演出期間備受當地歐洲人民的愛戴與推崇。1989年獲邀組團率部落青壯年赴中國大陸福建省泉州市參加中國第六屆國際南音(南管)大會唱,在活動期間每場演出均深獲中國大陸當地人民熱烈的迴響。2000年夏,再次獲邀隨台灣原緣文化藝術團遠赴澳洲參加2000年雪梨奧運世界之聲演出,與世界一起感動、共享榮耀時刻、和全球一起憾動、共創世紀狂潮。

達瑪巒部落歷經賀伯風災到九二一大地震,蒼翠群山早已斑駁片片,民風質樸的地利居民,屢仆屢起,熱愛生命的天性與強韌的生命力,讓部落族人自助人助地亟欲重建這塊人間仙境。怎奈,七月底的桃芝颱風夾帶強猛雨勢,使得地利村慘遭土石流侵襲,造成十六人失蹤,房屋流失三十三戶、受損三十戶,土地流失兩百二十五公頃;村內七座橋梁全毀,聯外道路與電訊中斷,對外失聯多日。濁水溪河床堆積的砂石擴大為原來的兩倍,地利溪更擴大為五倍,造成的傷害更甚於九二一大地震。

土石流沖毀了家園,但也再一次凝聚了部落族人的心,「我要勇敢的留守在這邊,決不離開!」,決心把自己的所學貢獻在心愛卻已殘破的土地上。在九二一災後,南投縣信義鄉各部落的居民都因應不同的環境與特性來重建家園。雙龍村因山上有一座可觀性高的瀑布,經營民宿旅館作經濟活動;潭南村則有布農族文化館招徠遊客;而地利村則運用老祖宗留下美妙動人的旋律,抒發部落族人對生命的熱情與寬容……

近年來深感原住民傳統文化受到外來文化之衝擊至大,喚醒原住民族人肩負傳承原住民族樂舞文化的傳承與創新,讓年輕一輩的原住民族人共同去珍惜、認同甚而擔負傳承先祖所遺留之珍寶文化,以凝聚部落族人的智慧與力量,將祖先遺留下美妙動人的旋律齊唱發揚到全世界。

二十一年前,達瑪巒文化藝術團蒙前南投縣政府文化局藝術科李麗華小姐的鼎立支持,以及深受部落長老的殷切期盼,廣獲社會各界的關懷與鼓勵,乃結合社區具文化熱誠之老’中、青壯年,於民國90(2001)年10月9日呈南投縣政府核准正式登記立案,始創立-達瑪巒文化藝術團。

組織理念

達瑪巒文化藝術團以創新思維賦予原住民樂舞文化新生命,透過原典重建、文化萃取、衍生、轉換與創化促進原住民文化之再生。聖經是與時俱新的古老經典。凡「生命」必

每個人均處於自己的文化思維裡,因此,每一事件之發生,由不同的文化體系進入觀察角度,則所見自亦不同。傳統文化實非一種固定的、凝固的,不移的存在體。當其在謀種特定的時空據有特定的表現形式時,他就已經創造性地成為歷史的一部分。不管傳承者的主觀意識或自以為客觀的理解,事實上;所有的傳統均不可能是不變的、恆定的傳統。他均在每一次的接觸中,被有意無意地加以調整、改變、選擇與重組。

發展願景

從「達瑪巒文化藝術團」創立到現在受過種種的大風大浪,如今卻依然站在台上盡情的演出,就憑著團員們對文化的傳承與使命,達瑪巒文化藝術團從創立到現在,為了是要喚醒族人肩負傳承原住民族樂舞文化的傳承與創新,讓年輕一輩的原住民族共同去珍惜、認同甚而擔負傳承先祖所遺留之珍寶文化,以凝聚部落族人的智慧與力量,並透過團員們的演出將祖先遺留下美妙動人的旋律齊唱發揚到全世界。

「達瑪巒文化藝術團」站在舞台上揮灑自己的人生,以最自然、傳統的方式呈現原住民族所傳承的樂舞,更推廣原住民傳統工藝及服飾等,為了能讓全世界的人都知道我們的布農族文化,不讓這個珍貴的文化消失,讓我們見證這個文化將因為「達瑪巒文化藝術團」生生不息地傳承下去。

在達瑪巒文化藝術團團員們努力保存布農族的文化之餘,為了生存我們也更加緊密地參與部落的發展,希望藉由日月潭國家風景區觀光發展整體規劃,擴展多元文化與產業,以多樣且豐富的遊憩魅力及完善的旅遊服務,共創達瑪巒部落觀光新猷。

重要演出紀要

達瑪巒文化藝術團成立迄今已進入二十一年,承蒙社會各界給予我們不斷地鼓勵與關注,在全體團員共同努力之下,足跡已遍及國內外,屢次受邀參與各項活動演出,備感殊榮,所到之處絕無冷場,且評價甚高。

重要演出紀要︰

2001 12.31台北市政府跨年晚會演出。

2002 受邀赴中國大陸北京、內蒙等地交流演出。

2009 首屆部落天使感恩音樂劇演出,後續於2010、2012、2019年應邀演出,歷次演出均獲觀眾評選為最具記憶點的演出單元。

2015 交通部觀光局日月潭國家風景區管理處《原住民部落音樂祭舞蹈展演計畫合作方案》04.01起定期演出至今持續中。

12月應邀大連電視台〈海峽兩岸文化交流公益音樂會【讓世界聽見】〉公眾演出。

2018 參與張藝謀執導劇場演出作品〈對話,寓言2047第二季【觀念】〉於北京、天津、西安巡迴演出。

演出內容

- 大地的音韻

布農族傳統樂器,以木杵敲擊石板或大地表達內心的音韻。

過去由於長期世代居住於高海拔山區,於是布農族人(Bunun)對自然界(Qanitu)、超自然(Diqanin)所形成的三角關係間的互動及變化特別敏感。因之伴隨布農族人一生的生命禮俗、農耕祭儀、狩獵習慣、禳避禍等等人文特質,無不環繞著這三者形成的交集,利用音樂作為媒介,透過繁雜的多聲部合唱及簡潔而任意延長的節奏,串聯了布農族人的一生。 - 獵前祭槍祭歌(Pislahi):

按布農的曆法,在四月份的穰耙祭(LAPASPAS)之後,到五月份的射耳祭(MANAQTENGA)之間,也就是農閒之際,布農男子就會以家族為單位組成打獵隊,到自己氏族所屬的獵場狩獵,以準備用於射耳祭(MANAQTENGA)所需的獵物。在夢占結束,鳥占進行之前,隊長會召集獵人們及家屬一起來到祭司家。獵人把獵具 置於中央,並且蹲下圍成一圈,家屬則站在外圍。獵人伸出左手觸摸獵具,女人則禁止碰獵具,此時祭司會拿起茅草(PADAN)一面揮舞,一面領唱起這首獵前祭槍祭歌(PISLAHI),眾人則覆頌一遍。歌詞的內容是說「動物到我的槍裡來,熊、山豬、山羊、山鹿、猴子、山羌等動物到我的槍裡來」。五個社群唱法及內容都大同小異,只是動物的名稱排列順序因人而異。 - 婦女工作生活歌:

相互依靠、勤儉持家及樂天知命乃傳統布農族婦女典型寫照。

詞意:

多少把栗米要搗? 要帶去打獵,也要擦槍。

擦槍作什麼? 要打山羌。

打山羌作什麼? 要做皮衣給小孩子穿。

給小孩子穿作什麼用? 小孩子要去參加祭儀。

要去那裡參加祭儀? 要去故鄉參加祭儀。

故鄉在那裡? 有一塊大石頭的地方。 - 負重傳訊歌(Masi Lumah 或 Manvavai):

布農族人不管男女,在身上背負農作物或打獵凱旋回部落時,即以這種傳訊歌來傳達給山下的族人,希望他的家人前去迎接他們,郡社群人稱這首歌叫(Masi Lumah)。Masi是「向著」之意,Lumah是「家」,也就是一首背負重物利用高亢的呼喊聲來告訴家人的歌。巒、卡、丹、卓社群人稱之為(Manvavai)。雖然這只是一種呼喊的傳訊信號,但形成的曲調就是布農慣用的泛音DO、MI、SOL、DO音階,儼如軍中無按鍵的號角吹出FANFARE一般。更由於集體行動,先後的呼喊形成了卡農型式的複音現象。時至今日,Masi Lumah仍常在布農聚落間被廣泛地使用在族人身上扛著木柴或背著農作物時,一面走向歸途,一面哼著這首「負重傳訊歌」。 - 飲酒之歌(Kahuzas或Tusaus):

郡社群稱飲酒歌為Kahuzas,巒、卡、丹、卓社群則稱Tusaus,布農族語之原意是指「所唱的歌」。由於飲酒歌目前是布農族各族群,每個成年人,在酒酣耳熱之後,都能演唱之歌曲,故以Kahuzas或Tusaus稱為飲酒歌。原先這首歌並非平時所唱的歌曲,而是於出草凱旋之後,獵首隊之首領為這些驍勇善戰之勇士(Mamangan),舉行慶功宴(Malastapang)之後所唱的首祭之歌,其意義藉以儀式告慰被砍之敵人首級。在1900年之後,族人揚棄了出草之習俗,但這首歌仍然傳唱下來,迄今族人喜慶歡聚、小酌之後,Kahuzas或Tusaus飲酒之歌儼然成為人與人之間最好的溝通媒介。 - 報戰功(Malastapang):

Malastapang(報戰功)」是台灣原住民布農族最特別的傳統文化之一,也是和布農族成為中央山脈統治者有相當大的關係。布農族是內斂的民族,在報戰功時才會訴說自己的豐功偉業,使大家敬重及佩服你,也提升自己在部落裡的地位,在同輩的層級中成為領袖人物。所以布農族的男性以報戰功的誇功為目標,時時訓練自己成為體力、耐力過人的狩獵及戰爭高手。

男人一生當中,凡參與狩獵或出草,報戰功宴會時以蹲姿圍圈在一起,而展現英武姿態,女性則在外圍加入行列。由年長的長老主導,將葫蘆裡的酒敬給圍蹲的勇士。一口氣喝完的勇士,站起來誇說自己的戰功,大家須跟著他和唱戰功內容。不管是誇功者或和唱者,都卯足勁地展現英勇狀,誇功者訴盡英勇戰績;而和唱者期望長老下次敬酒,輪到自己訴說功績,外圍女性有時會忘情的跳到丈夫或勇士身旁,一齊呼喚起舞、掀裙助興;並可推倒功績少者當面炫耀,是一種驕傲而激勵弱者的方法。

在報戰功裡並不能心虛或起忌妒,應是相互鼓勵的激起戰力意識,再勇往直達到目標為最高榮耀(呼哈哈!!)。 - 八部合音(祈禱小米豐收祭Pasibutbut):

布農族是對歲時祭儀與生命禮俗文化特別講究的民族,也特別崇敬自然靈界,部落族人把祈望豐收的意念,以團體吟誦的方式來祈示,作為展現出布農族人與天地祖靈溝通,每年在三月~四月之間,布農人為了祈求小米豐收而舉行小米播種祭至少八人以上的圍圈,共發出四種山林自然的聲調,從山谷傳至天地靈界而祈禱歷年來小米豐收的情境。早在1943年已享譽國際的八部合音,更是被列入世界人類文化遺產。 - 祖先的心願:(謝幕曲)

祖先曾說過我們都是一家人,大家集結在一起,以壯盛的歌聲、舞蹈、歌頌部落精神,不分族群、不分你我,讓我們手攜手心連心,共享美好的時光。

嗨!朋友們:我們是一群來自南投縣信義鄉地利村(原地名-達瑪巒)的布農族人,達瑪巒位於日月潭南方、濁水溪畔,四面圍繞著青翠的高山,山川秀麗,景色優美,是個美麗的好村莊,歡迎嘉賓蒞臨指導,期待再相會。

Mintamasaz是布農族【鼓舞士氣】的日常用語,祈願與朋友們分享,祝福 圓滿 順利 成功 Uninang Miqomisang 謝謝!

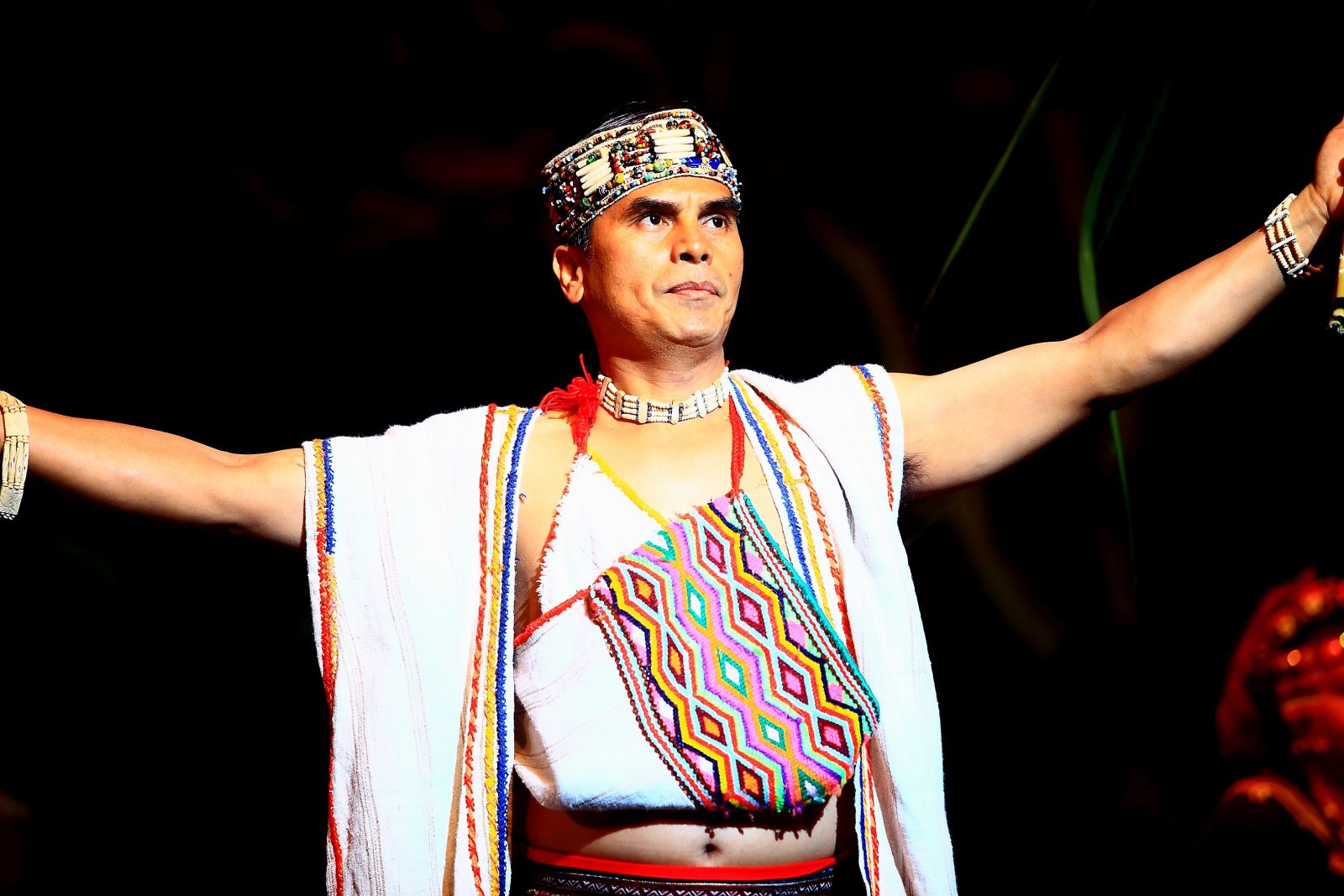

照片